新書 | 華學誠、游帥譯注《方言》

2022年8月16日

丛书名:中华经典名著全本全注全译丛书

著者:华学诚 游帅 译注

出版社:中华书局

出版时间:2022年6月

定价:36元

ISBN:978-7-101-15741-3

一.《方言》的书名、内容和体例

传本《方言》全称为《輶轩使者绝代语释别国方言》,所谓“輶轩”就是古代使臣所乘坐的轻便的车子。在汉末应劭的《风俗通义·序》中曾有这样的记载:“周秦常以岁八月,遣輶轩之使,采异代方言。”也就是说在周秦时代,每年的特定时期,最高统治者就会派遣一些使者乘坐轻便的车子到各地采集诗歌、童谣和异语方言等,并以这些材料考查风俗民情,供执政者作参照。秦火之后,历代调查的方言资料基本散佚殆尽,扬雄年轻时从严君平那里得到千把字的残稿,还见过林闾翁孺整理的框架。扬雄到京城不久,争取到机会调查方言,就把旧材料和新资料加在一起编成了《方言》一书。

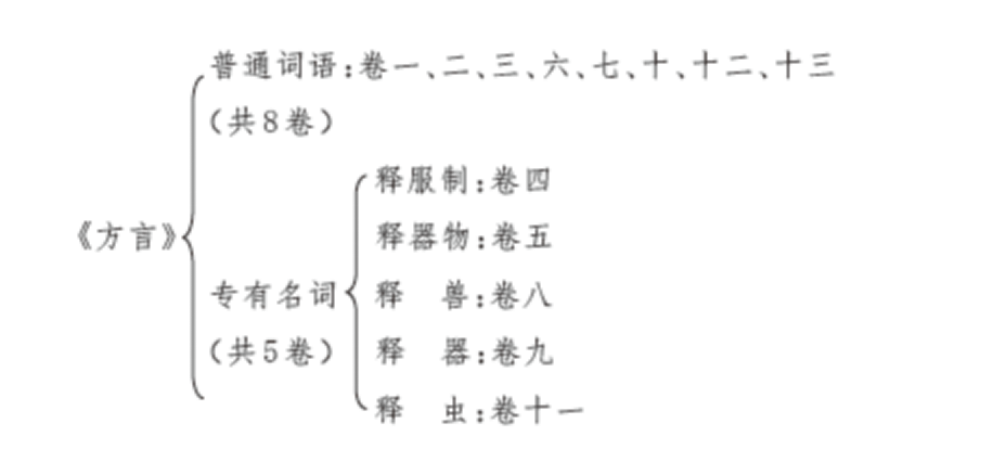

郭璞是第一个给《方言》作注的人,后来人见到的都是郭注本。今本《方言》分为十三卷,最后两卷除极少数条目载有方言词的分布区域以外,其他条目都仅有被释词和释义两项内容,一般认为这两卷是没有完成调查内容的方言调查提纲。从义类上来看,这十三卷的内容大体如下:《方言》的释词体例大致与《尔雅》相似,它虽然没有像《尔雅》那样明确地标明门类,但也基本上采用分类编次法。比如第八卷是诠释与动物有关的词:虎、獾、鸡、猪等等。第九卷是诠释与器物有关的词:戟、矛、箭、剑、盾等等。第十一卷也基本上是诠释与虫豸有关的词:蜻蛉、蝗螂、蚍蜉、蟒等等。

依照戴震的统计,今本《方言》共有675 条,11900 多字。根据《方言》中的用语,一般把《方言》中所注释的词语分成五类,即:(一)通语,又称四方之通语、凡语等。这是没有地域限制的词语。(二)某地某地之间通语。这是在区域较广的范围内通行的词语。相对于“通语”而言,它是方言;相对于通行范围内某个较小的方言区域而言,它是这个范围内的“通语”。(三)某地语,某地通语,某地某地之间语。这是在区域较小的范围内使用的词语,全书这类词语最多。(四)古今语,古雅之别语。这是从历史角度考察,是扬雄所指出的语言生灭之际的古语的残留,也就是所谓的“绝代语”。(五)转语,又称语之转、代语。“转语”是指兼包时间与空间两方面因声音转变或意义的变化而产生的语词。

需要注意的是,以上五类事实上并不属于同一个层面:前三种都是共时的不同空间的描写;第四类则是历时的考察,但又给予了共时的说明;第五类则兼顾时、空两个方面。

《方言》的编写,采用的是所谓“标题罗话法”,标题的公式是:“A、B、C、D,X也。”罗话的公式是:“a 地谓A为x,b 地谓B为x,cd 之间谓C为x,又e 谓D为x。”《方言》一书中缺罗话的条目主要集中在卷十二、卷十三,前面说过这两卷可能是一个没有完成调查内容的方言调查提纲。那么在前11 卷的范围内,完整按照“标题罗话法”编排的条目实际占到了80%以上,所以说“标题罗话法”应当能够被视作《方言》的基本编排体例。需要注意的是,《方言》一书条目中没有方言分布描写的情况大致有两种可能,一是可能没有调查到相关词语的具体分布情况,二是可能还没来得及完成调查。前11 卷属于前一种情况的可能性较大,卷十二、卷十三属于后一种情况的可能性较大。

二.《方言》所呈现的方言分布

自古就有方言,今天的汉语方言正是古代方言各自独立发展而又相互渗透影响的结果。有方言存在,自然就有方言区。但是对于先秦那么漫长的历史时期,我们知道的方言知识极少极少。先秦文献中有一些方言痕迹,当时的学者也曾有片言只语提到当时的方言状况,然而凭据这些极为有限的、零碎的、毫无共时价值可言的材料,是无法科学地描写出先秦各个历史时期的方言区的。然而扬雄的《方言》却为后人客观呈现出了汉代的方言面貌,这是该书成为不朽著作的一个重要原因。

该书的重点就在“方言分布”这一部分,这部分最重要的价值就是对汉代方言的具体描写,和描写中所蕴含的方言区划思想。《方言》记载的方言殊语所属区域极为广阔:北起燕赵(今辽宁、河北一带),南至沅湘九嶷(今湖南一带),西起秦陇凉州(今陕西、甘肃一带),东至东齐海岱(今山东、河北一带),甚至连朝鲜北部的方言也有所搜集。因此,依据《方言》所提供的材料,拟出汉代的方言区划也就成了可能。林语堂、罗常培&周祖谟、[美] 司理仪、周振鹤&游汝杰、丁启阵等诸多学者都做过相关方面的工作,各家分区不尽相同,主要是因为各自掌握标准时有宽严之别以及对《方言》地名实际所指区域的理解有广狭之异所致,总体上来看,分区数量的多少并不构成根本性的差异。

需要重点说明的是,《方言》中所用的地名情况比较复杂,既有先秦时期的地名如战国国名,也有汉代的郡县及山川之名,并不统一。这种情况出现的原因可能与《方言》材料的来源有关。《方言》中的一部分材料来自郭璞所谓的“考九服之逸言,标六代之绝语”,也就是历史上的方言资料,而扬雄需要在古今之间建立纵向联系。一部分材料则是扬雄在京师“把三尺弱翰,赍油素四尺”,实地采集的汉代方言。这其中,可能由于被采访者的见识、表述习惯、文化程度不一以及该书未及定稿等原因,书中地名上存在的不统一也就无可厚非了。而我们在翻译过程中,凡涉及历史地名如某些西周封国时,一般会在保留该地名的同时冠以“古”字(如“古秦国”“古晋国”)也就是这个原因,目的是为了避免过度翻译造成信息上的传递偏误,毕竟不少地名的实际范围都长时间处在一种动态变化的过程中,这就与静态描写的方式形成了冲突,因而我们的目标只能是传递其大致的地域范围,并在书末附以地名信息对照表来辅助读者进行理解。同时,《方言》所陈述的语言现象还是应当理解为共时性质,这是不冲突的。

三.《方言》一书的文献价值

《方言》是一部很有科学价值和实用价值的书,主要表现在以下几个方面:

首先,为研究汉代的社会生活、组织制度等提供了宝贵资料。如《方言》卷三记载:“南楚、东海之间,亭父谓之亭公;卒谓之弩父,或谓之褚。”“亭”是秦汉时乡以下、里以上的行政机构,而“亭父”“亭公”就是守亭的差役。至于“弩父”,就是秦汉时专管捕盗贼的守亭之卒;“褚”指兵卒、差役,因其穿着红褐色衣服而得名。这些记录为我们考察汉代的社会组织制度提供了很直观的资料。

其次,对我们阅读和研究古代史籍及文学作品大有帮助。如《汉书·韩信传》:“樵苏后爨,师不宿饱。”《方言》卷三记载:“苏、芥,草也。江、淮、南楚之间曰苏,自关而西或曰草,或曰芥。”所谓的“樵苏”也就是砍柴割草的意思。又如《古诗十九首·清清河畔草》:“盈盈楼上女,皎皎当窗牖。”李善注:“盈与嬴同,古字通。”而《方言》卷一记载:“㜲,好也。宋、魏之间谓之㜲。”郭璞注:“言㜲㜲也。”实际上“㜲”就是“嬴”的增益字,而“盈盈”即“㜲㜲”,用来表示女子貌美。

第三,由于《方言》显而易见的共时语言学价值,我们可以通过《方言》的记录与前后文献进行对比,考察语言的历时变化。包括揭示古今名实之间存在的交错关系。或是古今称名相同,但所指不同;或是古今称名不同,但所指相同。也包括辨别古今方言词地理分布上的变化,像古代的某些通用语,可能演变为后来的方言;而古代的某些方言,也可能演变为后来的通用语。还包括考索词语意义、构词方式、语音等方面的历时变化,等等。这些都为我们开展汉语史研究开辟了广阔的空间。

第四,《方言》为我们考察今天的方言提供了不可或缺的线索。《方言》记载的语言现象,在今天的不少方言中都还有遗留,很多方言词语溯源、考本字的工作往往要依赖《方言》所提供的线索。比如黄侃《蕲春语》:“吾乡谓杀禽兽已,纳之沸汤去毛,曰燅毛。或书作挦。”记录了其家乡湖北蕲春表示为禽兽褪毛的方言表达。现在不少地方也有类似“挦鸡毛”的用法。《方言》卷一:“挦……取也……卫、鲁、扬、徐、荆、衡之郊曰挦。”这也是目前能够见到的关于“挦”有拔取义的最早文献记载。显然类似“挦鸡毛”这样的表达正是《方言》中表拔取义的“挦”在后世的用法遗留。

四.《方言》在语言学史上的地位和影响

(一)《方言》在中国语言学史上的地位

自战国末年历秦而至东汉,是中国语言学史上创学科的辉煌时期:朝野并重的雅学发端于《尔雅》,代有佳作的文字学奠基于《说文解字》,渐次深入的语源探索滥觞于《释名》,绵延不绝的方言研究始创于《方言》。

《方言》之作既不是为辨析文字的形、音、义而作,也不是为训释古代文献语言而作,而是鉴于别国方言多所不解、古雅别语后人不知的现实,为了“考八方之风雅,通九州之异同,主海内之音韵,使人主居高堂知天下风俗”而作。由这一目的所决定,《方言》做出了创造性的贡献,并因此确立了它在中国语言学史上的崇高地位。

(二)《方言》在世界语言学史上的地位

扬雄的《方言》在大量方言调查和比较研究工作的基础上,不仅比较全面地记录了当时汉语各方言区的词汇,而且较为准确地标出了它们的空间分布,从而揭示了方言词汇分布的错综复杂的情况。扬雄创立的方言研究这一古典传统,在基本精神上与1900 年之后在欧洲诞生的方言地理学不谋而合。从这个意义上说,《方言》是世界语言学史上最早的方言比较词汇集,并开了方言地理学的先河。

(三)《方言》对后世方言研究的影响

《方言》是以口头语言为研究对象的,其最重要的价值体现在描写语言学和历时语言学上,也有重要的训诂学价值。《方言》以后,经学家、小学家们普遍重视方言,他们的方言研究成果分别体现在如下四个方面,一是融贯在文献注释当中,二是包含在辞书解释语当中,三是著成专书(其中还有各种类型),四是附编于地方志当中。这些工作都曾受到《方言》的影响是显而易见的。

五.《方言》的历代整理

从4世纪到16世纪明万历年间,整理研究过《方言》的有两家,一个是晋代的郭璞,另一个是隋朝的骞师。骞师的整理本没能流传下来,如今只能在唐代慧琳《一切经音义》里找到一些零星材料,流传下来并且能够见到的最早的《方言》整理研究本就是郭璞的注本。明代除了各种翻刻本、影抄本之外,唯有陈与郊《方言类聚》做了整理方面的工作,他完全打散了《方言》的体例,按照内容重新分类编排《方言》条目,分类原则和方式借鉴了雅书。陈氏的这一工作对于了解、认识《方言》所收词汇的内容具有积极作用。

清人对《方言》的整理有三种形式,一是全本校注,二是校注本合刊,三是札记性条校。戴震、卢文弨、王念孙、钱绎等先后对《方言》全本做过整理与研究,是该时期《方言》研究的代表性人物,他们的成果影响也都比较深远。

20 世纪以来的《方言》整理,主要有条校条释和全本整理两大类型。先后做过条校条释的学者有王国维、吴承仕、吴予天、刘君惠、胡芷藩、徐复诸家。全本整理的则主要有五个本子,各有目标,所以也各具特点:丁惟汾的《方言音释》属于词语疏解型,周祖谟的《方言校笺》属于文本校勘型,佐藤进的《宋刊方言四种影印集成》属于版本资料型,松江崇的《扬雄〈方言〉逐条地图集》属于资料整理型,华学诚的《扬雄方言校释汇证》属于集校集释型。

时至今日,《方言》的校理与研究已经取得了很大的成绩,但是还有很多课题值得深入探讨,也有不少疑难问题悬而未决。本书在已有研究基础之上,对《方言》一书进行注译,难免会有一些处理欠妥的地方,诚恳地希望读者朋友多多给予批评指正。