ZENO 273796有關吉爾吉斯斯坦出土西夏文“算籌”

2024年7月3日

轉載自ὠκεανός|ZENO 273796有關吉爾吉斯斯坦出土西夏文“算籌”。

在ZENO.RU-Oriental Coins Database網站上,一位來自莫斯科的漢學家XIE(筆者沒有從XIE列出的個人信息中推測出其究竟是誰,只能知道這是一位曾經研究中國書法史的漢學家,在退休後進軍錢幣學界)於2021年4月25日上傳了出土於吉爾吉斯斯坦的西夏文銅合金(AE)“算籌”(Token,雖然XIE在Token後打了問號,但筆者對Token這一結論表示認同——雖然這是一錢幣交流網站,但是上傳的內容有的也不盡是錢幣),其直徑44毫米,重量88克。ZENO網站的273796號鏈接如下:https://www.zeno.ru/showphoto.php?photo=273796

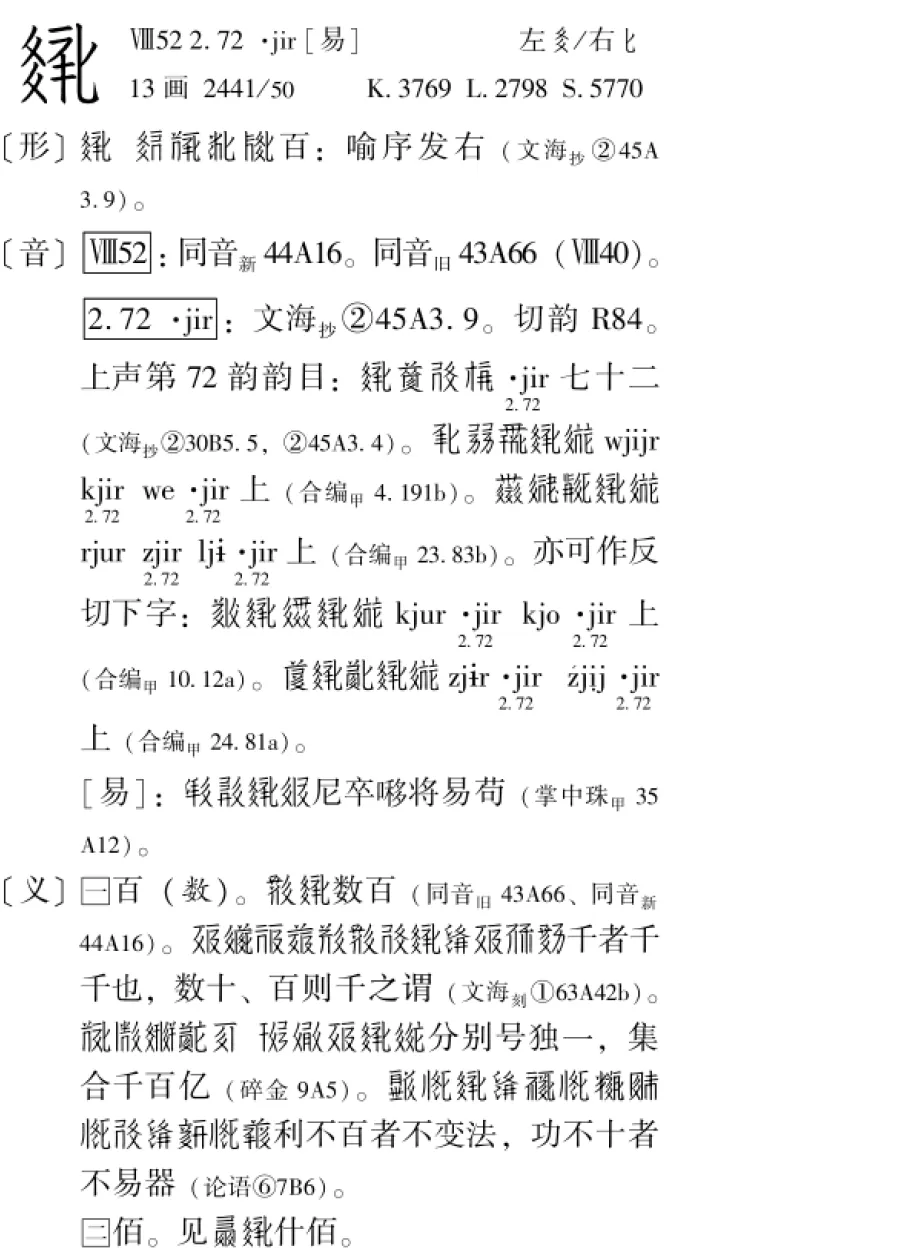

“算籌”正面寫的西夏文字為數詞:百“𘊝”(其解釋可參考:韓小忙編著:《西夏文詞典(世俗文獻部分)·卷7》,中國社會科學出版社,2021年3月,第1版,第129~134頁;在擬音上,韓小忙老師應當是參考了龔煌城構擬的[ˑjir],除此之外,Marc Miyake構擬為[ir]、Kychanov構擬為[ˑi̯ẹ])雖然“算籌”上的“百”和正字法的“百”存在少許出入,但是在書寫中(尤其是這種小物件如牌、印等)出現異寫是在正常不過的。雖然《西夏文詞典》是部首檢字法,但筆者在輸入法以及Jerry老師的CCAMC上,都喜歡採用李範文老先生所創設的四角號碼來輸入檢字(當然這要求我們在基本的筆畫之外,需要對某些特定的、成為“典範”的筆畫進行記憶——也即必須要試圖理解李先生當時的邏輯,而不是說“我認為某個角應該是什麼序號”),恰恰是面對異寫和殘泐的西夏字而不得已猜字時,筆者會採用《夏俄漢英》或《西夏文詞典》的部首檢字法,此處的“百”便是一個例子。

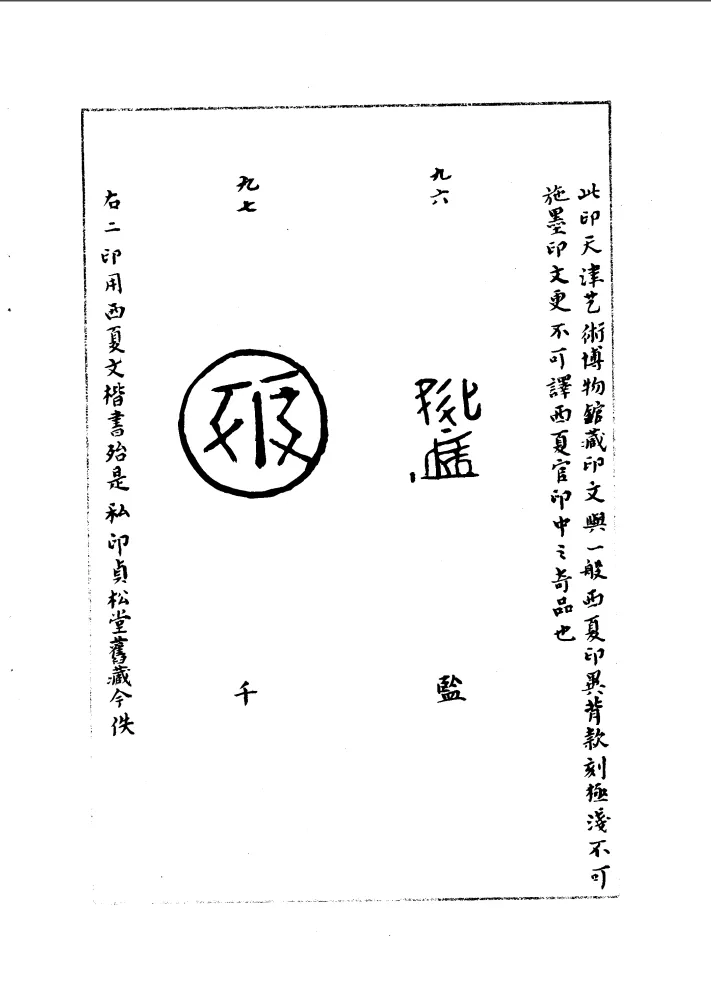

無獨有偶,1932年《國立北平圖書館館刊·第四卷·第三號·西夏文專號》在封面裡頁所附的“插圖 西夏官印”部分,錄入了同類型的西夏文數詞:千“𗡞”字——當然把它放在“官印”的分類中是不合適的。遺憾的是在這裡我們無從得知它的來源信息。

此“千”字“算籌”後被收錄入罗福颐:《西夏官印匯考》(寧夏人民出版社,1982年2月,第1版,第94頁)第97號“千字私印 貞松堂舊藏今佚”中:

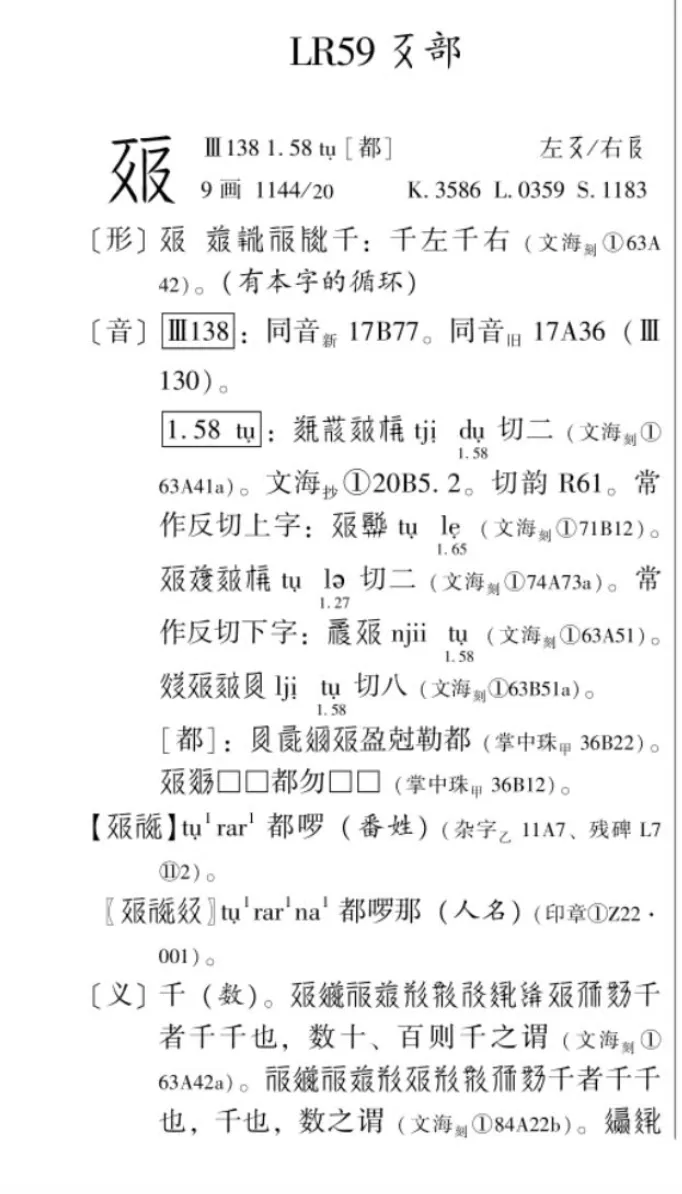

關於西夏文的千字,同樣可查詢韓小忙編著:《西夏文詞典(世俗文獻部分)·卷3》,中國社會科學出版社,2021年3月,第1版,第299~302頁。

在評論區,BabelStone(也即獨立學者Andrew West 魏安)於2021年4月25日首次提出“Perhaps it is a gaming counter?”charm(也即俄羅斯學者Vladimir A Belyaev別利亞耶夫,看CV才發現別利亞耶夫先前是一位工程師,在2001年後才轉入錢幣研究)在五分鐘後也表示:“Most probably it is gaming counter.”6個月後,Mirrors(也是一位出生在上世紀中葉的俄羅斯學者,不清楚其具體是誰)在2021年10月17日曾表示:“The item was found next to a group of other bronze items and iron tools.”這是首次提到此類“算籌”的具體出土伴生物情況,但可惜的是筆者檢索能力有限,並未找到記錄相關情況的考古報告等,於是在2024年的6月26日,筆者在評論區給Mirrors留言詢問,截止文章寫成之時,未得到Mirrors的回覆。

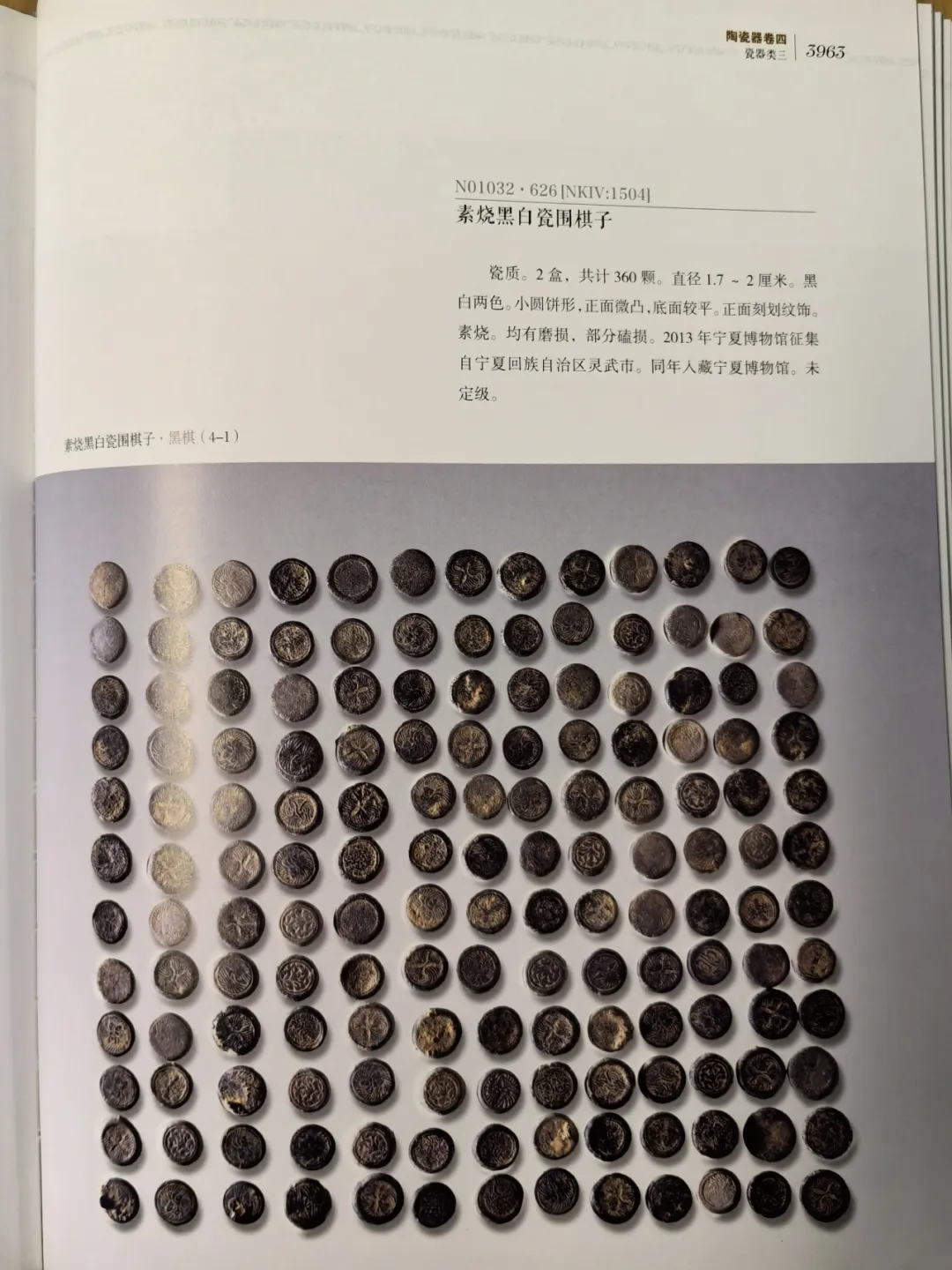

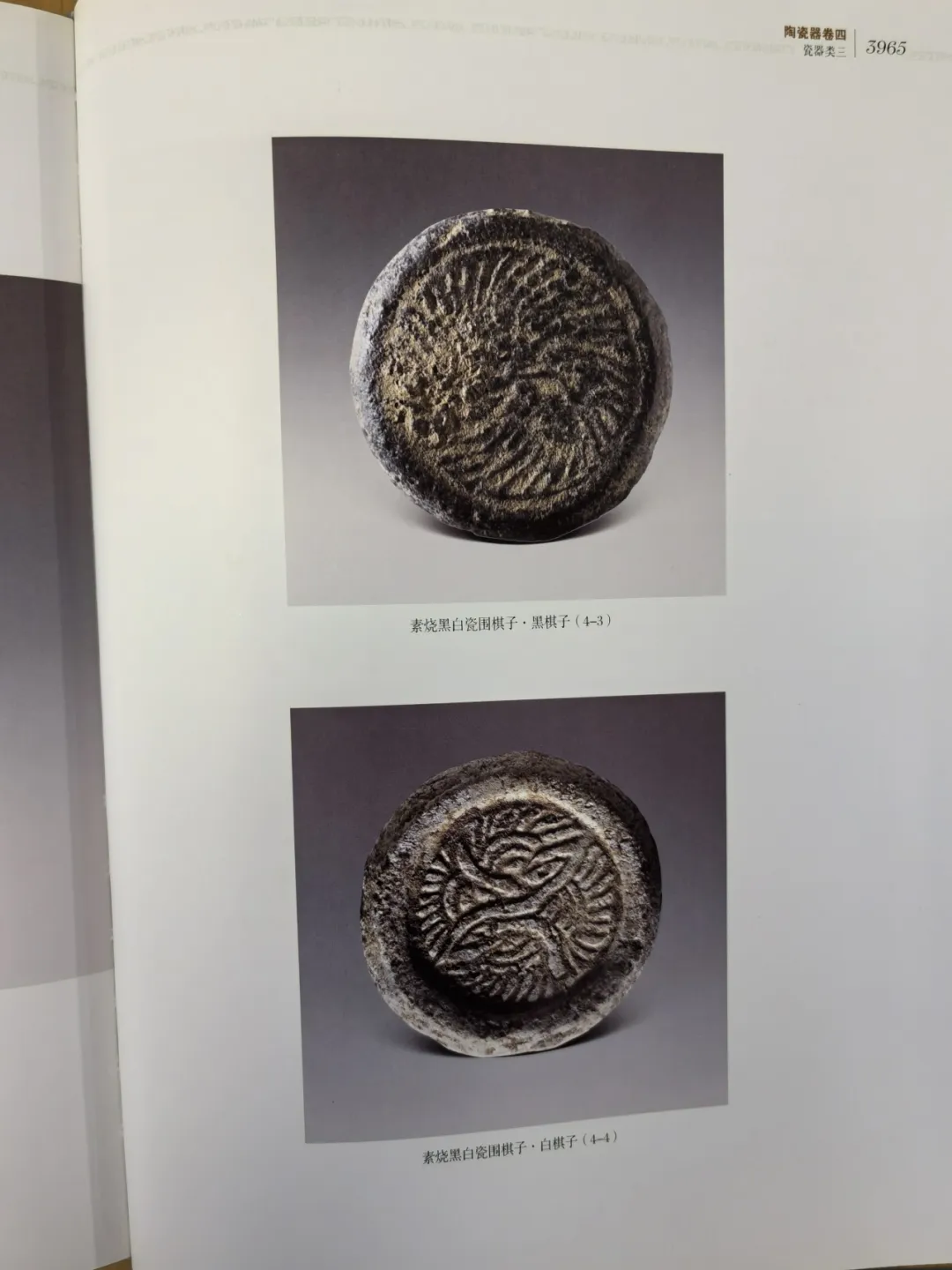

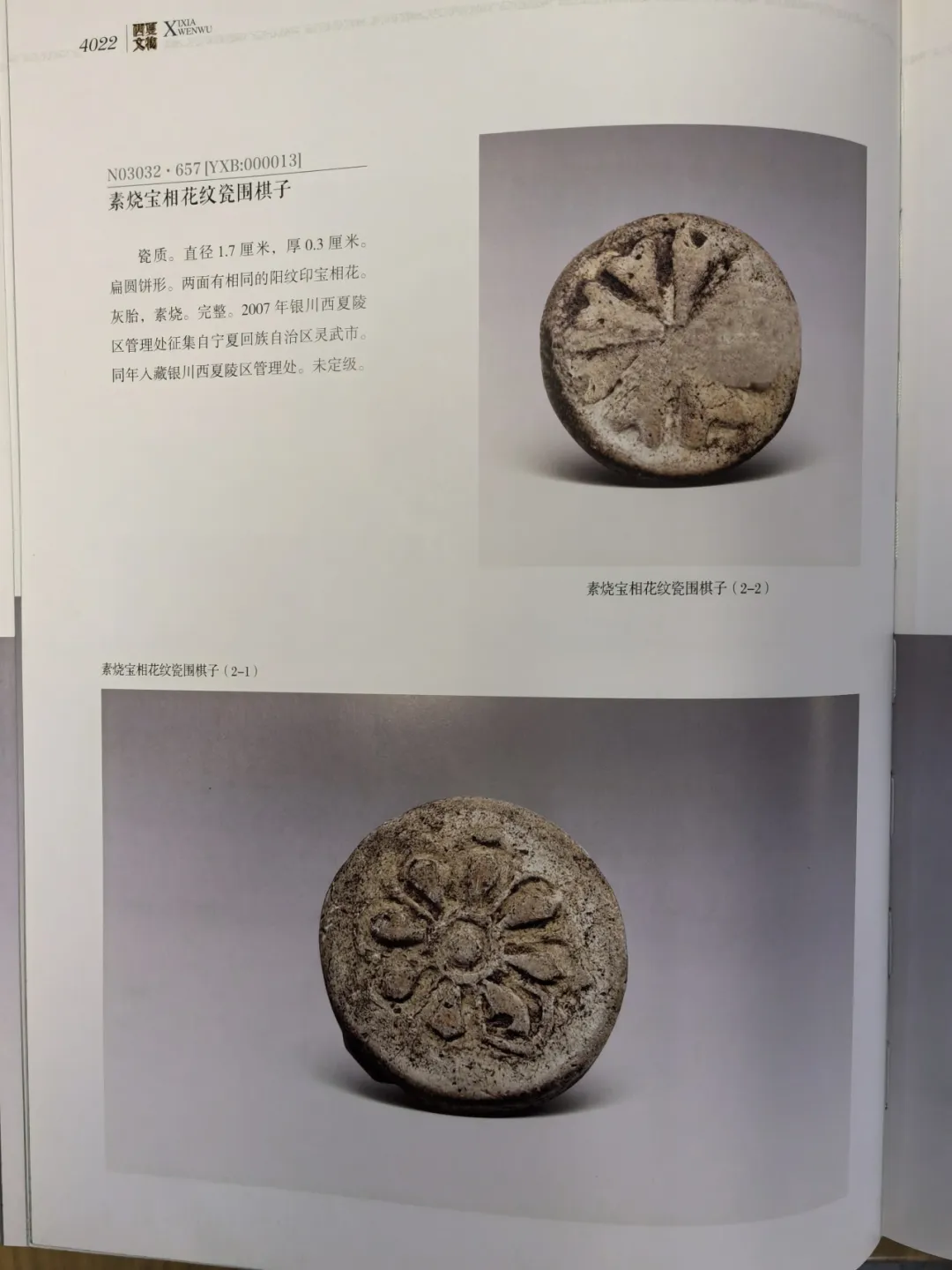

關於“gaming counter”或“chess pieces”這些說法,筆者並不認同其“gaming”的屬性,比如在史金波、李增進編《西夏文物·宁夏编·九》中收錄的一些遊戲用棋子,都有外郭以及漂亮的紋飾,有的甚至正反面均有紋飾。

瓷圍棋子圖片

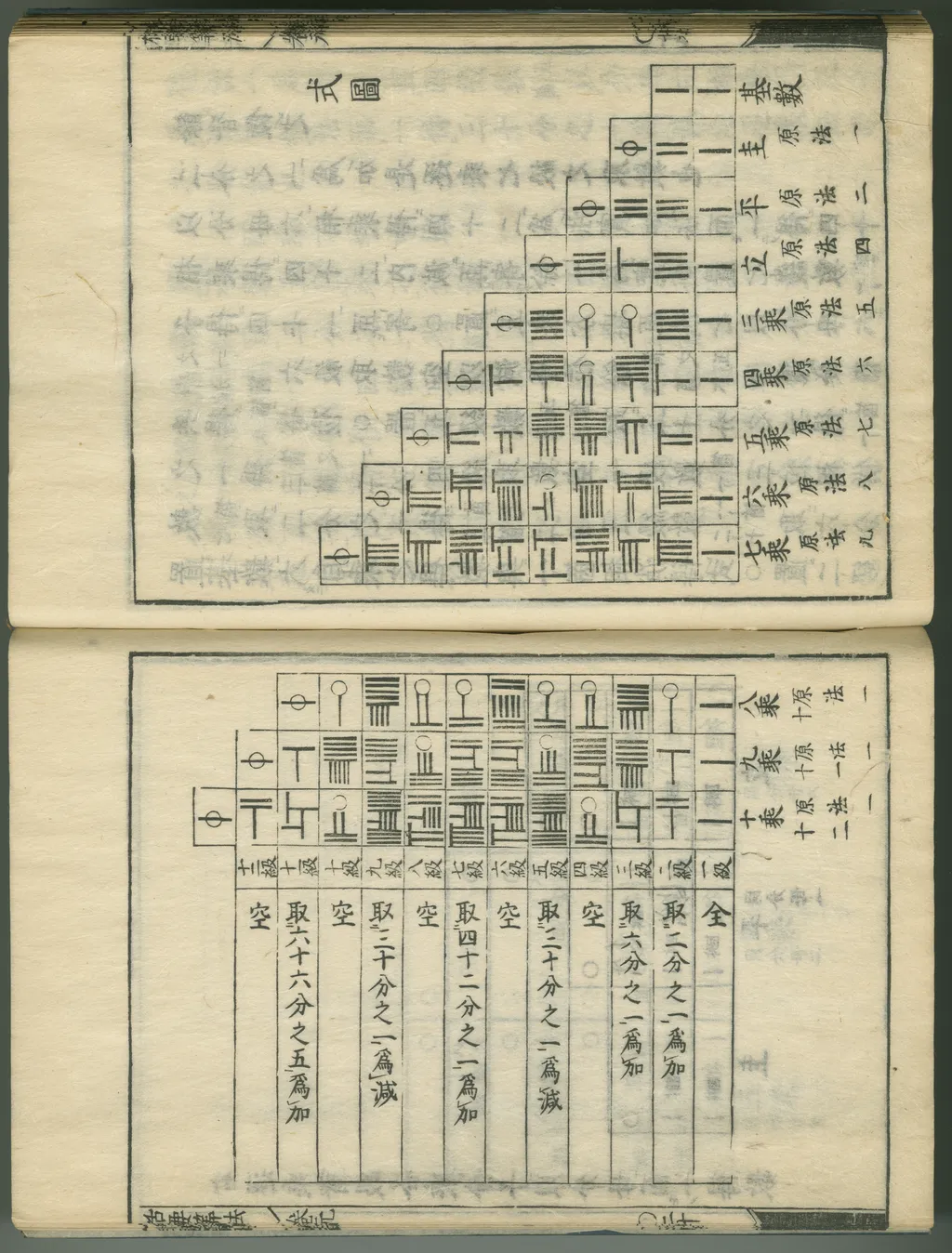

而ZENO 273796所展示的僅僅是一個簡單的數詞字符在“算籌”上,很素淨,沒有任何花紋,似乎就是一個簡單的工具——因為筆者一下子就聯想到《四元玉鑑》(筆者採用的版本是台灣華文電子書庫公布的:《四元玉鑑細草(上)》)的《古法七乘方圖》所畫圓形算籌(鏈接):

所以非常好奇Mirrors提到的伴生出土的“bronze items and iron tools”是什麼。開個腦洞,不知道未來會不會出土一個用來擺放算籌的、帶格子的算籌版(下圖是筆者在Google上隨手找的一個示意圖:Seki Kowa Katsuyo Sampo Bernoulli numbers.png)?因為ZENO上的材料實在是太有限,筆者就只能想到這裡了。

但無論如何,這枚“算籌”出土在吉爾吉斯斯坦,就能夠證明西夏與Qara Khitai(哈喇契丹,及“西遼”)的交流,Michal Biran等在The Kök-Tash underground mausoleum in north-eastern Kyrgyzstan: the first-ever identified Qara Khitai elite tomb?(主體是在講2017~2018年於吉爾吉斯斯坦發掘的Kök Tashmausoleum最終被確定為是契丹貴族精英的墓葬)就提到蒙古在征服河中地區(فرارود 超出阿姆河以外的地方)後,便把一些西夏人等轉移到這裡。

We must, however, remember that the troops of Chinggis Khan who subjugated the Qara Khitai in 1218 and the Khwārazm Shāh’s empire soon afterwards (1219–1225) included quite a few Khitans and northern Chinese who had joined the Mongols at an early stage or were recruited after the conquest of the Jin capital, Yanjing, in 1215. Moreover, after their conquest of Transoxania, the Mongols transferred numerous Chinese, Khitan, and Tangut farmers to the region, and used Khitans from North China as administrators, for example, in Bukhara. Thus, some of the other tombs might have belonged to East Asians (Khitans, Chinese, Jurchens, Mongols) who arrived in Central Asia after the Qara Khitai’s collapse.

西夏和其西邊的中亞、西亞的交流一直都是研究較少的領域,材料還是太少——要麼依據《俄藏黑水城文獻》等出土文獻材料,如最近讓筆者看到的文章有基於Инв. №121V的《宮廷詩集》(甲種本)的《耶律大石通使西夏與耶律余睹反金起事——西夏文〈聖威平夷歌〉見西夏、金、西遼關係再探》;但從物質文化史或考古的角度來談西夏與中西亞關係的少之又少,熱門的大部分研究都喜歡談蒙古和契丹、西遼,諸如Sino-Khitan administration in Mongol Bukhara和The Mongols and nomadic identity: the case of theKitans of China,西夏的空缺大有可為~

別利亞耶夫在其個人的Academia上傳了許多自己關於Qara Khitai錢幣研究的文章,很有意思。值得注意的是,國內關於“西遼錢幣”的著作如《契丹文珍稀錢幣考釋圖說》《遼金錢幣》中其實收錄了不少偽錢(改刻宋、明錢或自鑄的),需要讀者擦亮眼睛仔細辨別。其實西夏錢幣界也有偽造的“番國寶錢”、“天授通寶”、“大安寶錢”等在流通,也需要提高警惕。